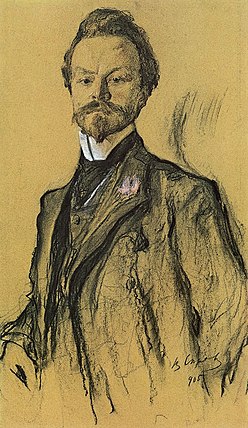

Константин Дмитриевич Бальмонт

| Константин Дмитриевич Бальмонт | |

| |

Константин Дмитриевич Бальмонт (1867—1942) — русский поэт-символист, переводчик, эссеист, один из виднейших представителей русской поэзии Серебряного века.

Цитаты

[править]- хронологически

Воспоминанье граничит с раскаяньем. | |

| — эпиграф к разделу «Любовь и тени любви» авторского сборника «В безбрежности», 1895 |

| — сонет «Уроды», 1899 |

| — «И да, и нет», 1899 |

| — «Папоротник», № 95 из книги стихов «Горящие здания», 1899 |

Я знаю ненависть, и, может быть, сильней, | |

| — «Ожесточённому», 1899 |

| — «Жемчужные тона картин венецианских…», 1903 |

| — «Великое Ничто», 1903 |

| — «Осень», 1905 |

Человечек современный, низкорослый, слабосильный, | |

| — «Человечки», 1905 |

Я спою вам час за часом, слыша вой и свист метели, | |

| — «Из страны Кветцалькоатля», 1908 |

| — «Северный венец», 1925 |

Цитаты о себе (из мемуаров Бальмонта)

[править]Я родился и вырос в деревне, люблю деревню и Море, видя в деревне милый Рай, город же ненавижу, как рабское сцепление людей, как многоглазое чудовище. Однако, в великих городах есть великая свобода и отравы пьянящие, которые уже вошли в душу и которые, ненавидя, люблю. Моя родина — деревня Гумнищи, Шуйского уезда, Владимирской губернии. Я родился под утро, в одну из прозрачных летних ночей, в ночь с 3-го на 4-е июня 1867-го года. Совершенно чётко себя помню с 4-х, 5-и лет. Когда мне было пять лет, возник в сознании некий миг незабываемый, когда я почувствовал себя как себя — и с тех пор, внутри, ничто уж не меняется. Сменяются зимы и весны, но не то, что создает и меняет истинного Человека.[2] | |

| — «Старая рукопись», 27 июля 1907 |

Мои родители — добрые мягкие люди, они не посягали никогда на мою душу, и я вырос в саду, среди цветов, деревьев и бабочек. Уж не изменю этому миру. В наших местах есть леса и болота, есть красивые реки и озера, растут по бочагам камыши и болотные лилии, сладостная дышит медуница, ночные фиалки колдуют, дрёма, васильки, незабудки, лютики, смешная заячья капустка, трогательный подорожник — и сколько — и сколько еще! В нашем саду была белая и лиловая сирень, черёмуха, снежные яблони, жеманно-красивый жасмин. Когда мне было лет пять, в липовой беседке, под музыку вешнего жужжанья, моя мать читала раз мне и моим братьям стихи Никитина.[2] | |

| — «Старая рукопись», 27 июля 1907 |

Я начал писать стихи в возрасте десяти лет. В яркий солнечный день они возникли, сразу два стихотворения, одно о зиме, другое о лете. Это было в родной моей усадьбе Гумнищи, Шуйского уезда, Владимирской губернии, в лесном уголке, который до последних дней жизни буду вспоминать, как райское, ничем не нарушенное радование жизнью. Но первые мои стихи были встречены холодно моей матерью, которой я верил более, чем кому-либо на свете, и до шестнадцати лет я больше не писал стихов. Опять придя, опять стихи возникли в яркий солнечный день, во время довольно долгой поездки среди густых лесов.[3] | |

| — «На заре», 1929 |

Первая повесть, прочитанная мною на шестом году жизни, была какая-то полусказочная повесть из жизни океанийцев, но я помню лишь, что книжечка была тонкая и в синем переплёте и в ней были картинки очень жёлтого цвета, одна картинка изображала коралловые острова, покрытые пальмами, — и я так её запомнил, что, когда в 1912 году впервые увидел коралловые острова в Тихом океане, приближаясь к Тонга, Самоа и Фиджи, я вздрогнул и в каком-то запредельном свете почувствовал себя в усадьбе Гумнищи пятилетним ребёнком.[3] | |

| — «На заре», 1929 |

Цитаты о Бальмонте

[править]| — Саша Чёрный, «Оазис», 1919 |

Россия — не Америка, к нам нет филологического ввозу; не прорастёт у нас диковинный поэт, вроде Эдгара По, как дерево от пальмовой косточки, переплывшей океан с пароходом. Разве что Бальмонт, самый нерусский из поэтов, чужестранный переводчик эоловой арфы, каких никогда не бывает на Западе; переводчик по призванию, по рождению, в оригинальнейших своих произведениях. | |

| — Осип Мандельштам, «О природе слова», 1922 |

Но не «нашинской» цельностью целен он был. Точно с планеты Венеры на землю упав, развивал жизнь Венеры, земле вовсе чуждой, обвив себя предохранительным коконом. Этот кокон ― идеализация поэта ― рыцаря; Бальмонт в коконе своем опочил. Он летал над землею в своем импровизированном пузыре, точно в мыльном. Пузырные «цельности» лопаются; мыльный пузырь очень тонок: он рвётся; сидящие «в таких пузырях» ― ушибаются, падая; оттого-то Бальмонт, когда выходил из состояния «напыщенности», то имел очень пришибленный вид.[6] | |

| — Андрей Белый, «Начало века», 1930 |

Короткий рецидив революционных настроений в 1905 году и затем издание в Париже сборника революционных стихотворений «Песни мстителя» превратили Бальмонта в политического эмигранта. В Россию вернулся в 1913 году после царского манифеста. На империалистическую войну откликнулся шовинистически. Но в 1920 году опубликовал в журнале Наркомпроса стихотворение «Предвозвещённое», восторженно приветствуя Октябрьскую революцию. Выехав по командировке Советского правительства за границу, перешёл в лагерь белогвардейской эмиграции. Сменив своё преклонение перед гармоническим пантеизмом Шелли на преклонение перед извращённо-демоническим Бодлером, «пожелал стать певцом страстей и преступления», как сказал о нём Брюсов. В сонете «Уроды» прославил «кривые кактусы, побеги белены и змей и ящериц отверженные роды, чуму, проказу, тьму, убийство и беду, Гоморру и Содом», восторженно приветствовал, как «брата», Нерона… » Не знаю, что такое «Предвозвещённое», которым, без сомнения, столь же «восторженно», как «чуму, проказу, тьму, убийство и беду», встретил Бальмонт большевиков, но знаю кое-что из того, чем встретил он 1905 год, что напечатал осенью того года в большевистской газете «Новая жизнь», ― например, такие строки: «Кто не верит в победу сознательных, смелых рабочих, Тот бесчестный, тот шулер, ведёт он двойную игру!» — Это так глупо и грубо в смысле подхалимства, что, кажется, дальше идти некуда: почему «бесчестный», почему «шулер» и какую такую «ведёт он двойную игру»?[7] | |

| — Иван Бунин, «Из воспоминаний. Автобиографические заметки», 1948 |

Впрочем, в моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей городских, говоривших много несуразного: один известный поэт, ― он ещё жив, и мне не хочется называть его, ― рассказывал в своих стихах, что он шёл, «колосья пшена разбирая», тогда как такого растения в природе никак не существует: существует, как известно, просо, зерно которого и есть пшено, а колосья (точнее, метёлки) растут так низко, что разбирать их руками на ходу невозможно; другой (Бальмонт) сравнивал лунь, вечернюю птицу из породы сов, оперением седую, таинственно-тихую, медлительную и совершенно бесшумную при перелётах, ― со страстью («и страсть ушла, как отлетевший лунь»), восторгался цветением подорожника («подорожник весь в цвету!»), хотя подорожник, растущий на полевых дорогах небольшими зелёными листьями, никогда не цветёт...[7] | |

| — Иван Бунин, «Из воспоминаний. Автобиографические заметки», 1948 |

В 1920 году мы провожали Бальмонта за границу. Мрачный как скалы Балтрушайтис, верный друг его, тогда бывший литовским посланником в Москве, устроил ему выезд законный ― и спас его этим. Бальмонт нищенствовал и голодал в леденевшей Москве, на себе таскал дровишки из разобранного забора, как и все мы, питался проклятой “пшёнкой” без сахару и масла. При его вольнолюбии и страстности непременно надерзил бы какой-нибудь “особе…” ― мало ли чем это могло кончиться. Но, славу Богу, осенним утром, в Николо-Песковском (недалеко от нас), мы ― несколько литераторов и дам ― прощально махали Бальмонту с присными его, уезжавшему на вокзал в открытом грузовике литовского посольства. Бальмонт стоя махал нам ответно шляпой: это были уже не рощи Полинезии, не ребячьи выдумки, а тяжелая, горестная жизнь.[8] | |

| — Борис Зайцев, «Воспоминания о людях моего времени», 1967 |

Примечания

[править]- ↑ К. Бальмонт. Избранное. — М.: Художественная литература, 1983 г.

- ↑ 1 2 К. Д. Бальмонт. Солнечная пряжа: Стихи, очерки. Сост., предисл. и примеч. Н. В. Банникова. — М.: Детская литература, 1989 г.

- ↑ 1 2 К. Д. Бальмонт. Стозвучные песни: Сочинения (избранные стихи и проза). — Ярославль: Верх.-Волж. книжное изд-во, 1990 г.

- ↑ Саша Чёрный. Собрание сочинений в пяти томах. Москва, «Эллис-Лак», 2007 г.

- ↑ Мандельштам О.Э. Слово и культура. Москва, «Советский писатель», 1987 г.

- ↑ Андрей Белый. «Начало века». — М.: Художественная литература, 1990 г.

- ↑ 1 2 Бунин И.А., «Гегель, фрак, метель». — М.: «Вагриус», 2008 г.

- ↑ Б. К. Зайцев. Собрание сочинений. — М.: «Русская книга», 1999 г.